Suspendre le temps

Comment arrive-t-il à suspendre le temps ? Avec les mêmes lettres de l’alphabet que nous utilisons tous, comment Stephen King parvient-il prendre le contrôle de mon planning avec Misery ? C’est fascinant la façon dont la littérature est capable de vous empêcher faire à manger aux enfants qui, en désespoir de cause, se mettent à faire de la pâte à crêpe avec un air de reproche. Quel sortilège se trouve entre les pages pour qu’elles viennent me voler autant d’heures avec une telle rapacité ?

L’édition de poche, datée de 1989 (pour la traduction française), est faite de ce papier bouffant un peu jaune, elle a cette odeur particulière que prennent les vieux livres, un mélange de poussière et d’O’Cedar, comme si les pages avaient absorbé l’odeur des étagères. Auteur prolifique et célébrissime, King m’intrigue. Le plus proche, en littérature française, serait Frédéric Dard, qui publiait quatre livres par an.

De King, j’avais en tête The Shinning, Le Fléau et Le Talisman. C’est tout. Je n’ai rien lu de King depuis des années… Depuis l’adolescence en réalité. Alors quand j’ai eu envie d’un roman après Imaginary cities (dont je reparlerais dans ce blog), je suis tombé sur ce vieux J’ai Lu de la catégorie Epouvante dans ma bibliothèque.

Vous connaissez tous l’histoire de ce livre parce que vous avez vu le film : un écrivain à succès qui à l’occasion d’un accident de voiture se retrouve les jambes brisées, incapable de bouger, entre les mais d’une femme folle, forcément, qui lui demande de ramener à la vie son héroïne préférée, Misery Chastain, morte dans le dernier tome. C’est ce que l’on comprend dans les premières pages. Tout le reste n’est que l’agonie progressive du héros.

C’est long. C’est éprouvant. Il est impossible de s’arrêter de lire.

Outre la rapidité extreme avec lequel je l’ai avalé, j’ai retenu trois choses : la description physique d’Annie Wilkes, proprement terrifiante. « Elle donnait une impression d’engorgement et de butoirs plutôt que d’orifices accueillants ou même simplement d’espaces ouverts, de zones de hiatus. Plus que tout, il se dégageait d’elle une impression perturbante de compacité, comme si elle n’avait possédé ni vaisseaux sanguins, ni même d’organes internes (…) Il lui semblait que s’il avait placé deux doigts en V et tenté de les enfoncer ainsi dans ses narines, ils se seraient heurtés au bout d’un centimètre à quelque chose de solide, quoique peut-être légèrement souple (…)« . Page 17 (de l’édition de poche), Stephen King a installé le malaise d’une façon efficace, tactile et impossible à décoller comme un auto-collant sur nos sensations. Je trouve que remplir cette femme de caoutchouc est un petit coup de génie littéraire !

La seconde est la comparaison entre la douleur et la marée recouvrant et découvrant un poteau de bois pourri. Il visualise la douleur récurrente comme la marée de la plage de son enfance descendant pour découvrir un poteau de bois moisi. La codéine qu’Annie lui donne à intervalles réguliers (et dont il devient accro) sont des « gélules amères qui faisaient monter la marée au-dessus des poteaux« .

L’inspiration de l’écrivain est un trou lumineux apparaissant dans la page, le basculement inattendu dans la folie d’Annie comme une crevasse s’ouvrant dans un pré fleuri…

King compare également cette femme à une idole africaine, tirée de l’imaginaire de H. Rider Haggard, qui à l’époque victorienne avait raconté une Afrique fantasme d’aventures moites et de cultes secrets aussi merveilleux que terrifiants. Stephen King pense sûrement, sans le citer, à ce roman, She, contant une histoire d’amour entre une femme-idole et un occidental.

J’avais moi-même puisé à la même source pour nourrir les rêveries de mon personnage féminin, Leslie, dans un polar non publié, dont voici un extrait : « Lentement, le long de nuits torrentielles, boueuses, affectueuses, je suis devenue une déesse. Chaque soir en m’endormant, je devenais sacrée. Mon nom était si précieux que mes fidèles ne le prononçaient pas plus d’une fois par jour de peur de se consumer. J’avais huit ans et des foules traversaient mes rêves à genoux pour venir toucher mes cheveux, plus épuisés par la vénération que par le voyage. J’ai vu se lever des pierres immenses qui me ressemblaient, des fleuves cesser de couler quand j’y plongeais mon orteil, des nuages s’abaisser pour me saluer et repartir à l’assaut d’un autre ciel en mon nom. J’avais huit ans et j’ai vu des mains saigner à trop se tendre vers moi, des âmes épuisées venir se réfugier dans mon ombre. J’étais une reine vierge dont les sujets devaient lécher le corps pour retrouver l’usage de la parole. J’avais à peine vécu que j’étais déjà immortelle. »

J’ai été surpris (en bien) par une autre référence de King : The Collector de John Fowles. « Paul se demande une fois si elle n’aurait pas par hasard le premier roman de John Fowles sur ses étagères« . L’écrivain britannique avait fait sensation au début des années 60 avec ce premier roman racontant l’enfermement puis la mort d’une jeune fille par un psychopathe amoureux d’elle. Le malaise que Fowles installe est asphyxiant et n’est pas sans rappeler Misery, bien sûr. La seule différence est que King laisse planer un espoir, Fowles, non.

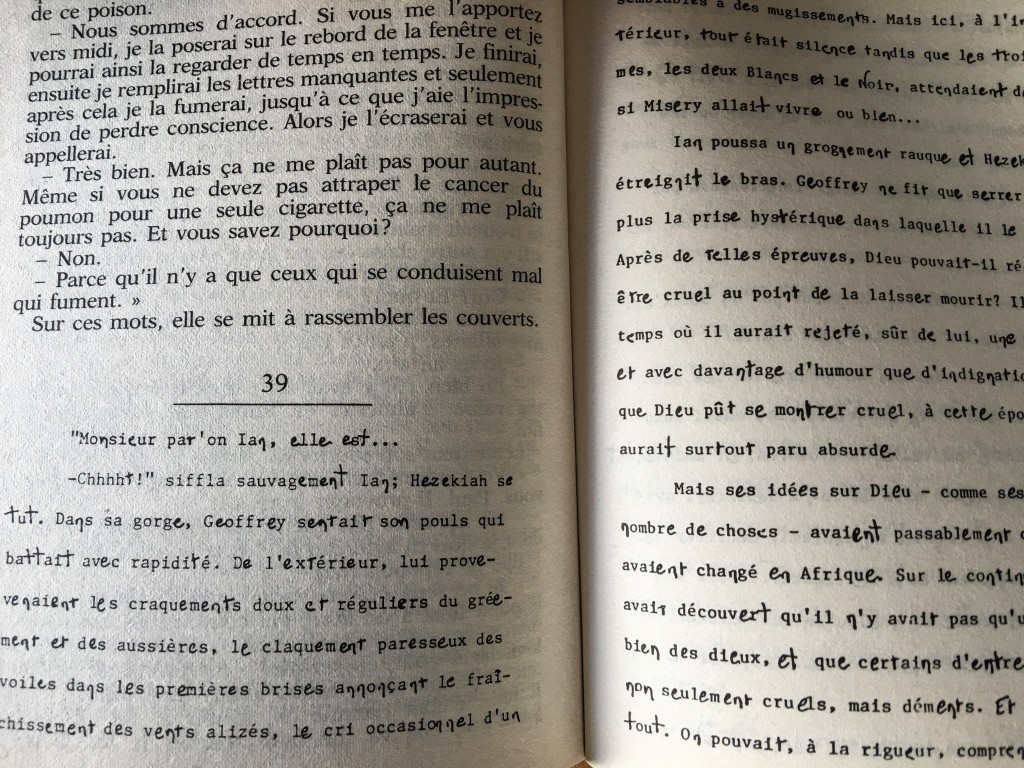

Enfin, la troisième est le jeu entre la littérature, incarnée par le héros contraint d’écrire un roman, pour ramener à la vie une héroïne qu’il n’aime pas. De façon passionnante, King va plus loin que le seul récit d’un enfermement et d’une déchéance physique et mentale : il montre comment la tortionnaire influe sur l’écriture d’un roman. On lit une première version sucre et miel qui ne plait pas à la terrifiante Annie. Paul se remet au travail, concluant qu’Annie a raison et que la deuxième version, plus gothique, est bien meilleure. Plus que le dire, King nous le montre, avec des extraits tapés à la machine (où il manque certaines lettres, rajoutées au stylo à la main, petit détail magnifique de symbolisme et d’authenticité). De plus l’auteur fait référence, dans son roman, Le Retour de Misery, à sa situation et aux péripéties de sa captivité.

King l’écrit avec cette absence d’intellectualisme et d’abstraction qui le distingue, ce qui ne veut pas dire sans profondeur. Au contraire.

Avec l’approche littérale d’un Kundera (tiens, je ne pensais pas rapprocher ces deux écrivains un jour !) et sans grands mots compliqués, sans profondes idées, King atteint une vraie densité humaine, une réalité palpable, des choses à travers lesquelles s’expriment les sentiments. Avec King, sous ses airs de machine à best-seller américain (qu’il est sans aucun doute), on parle littérature. Le titre même, Misery, est le nom de son personnage romanesque responsable indirect de sa capture. Oui, dans Misery King nous parle littérature. Toujours littérature. Uniquement de littérature.