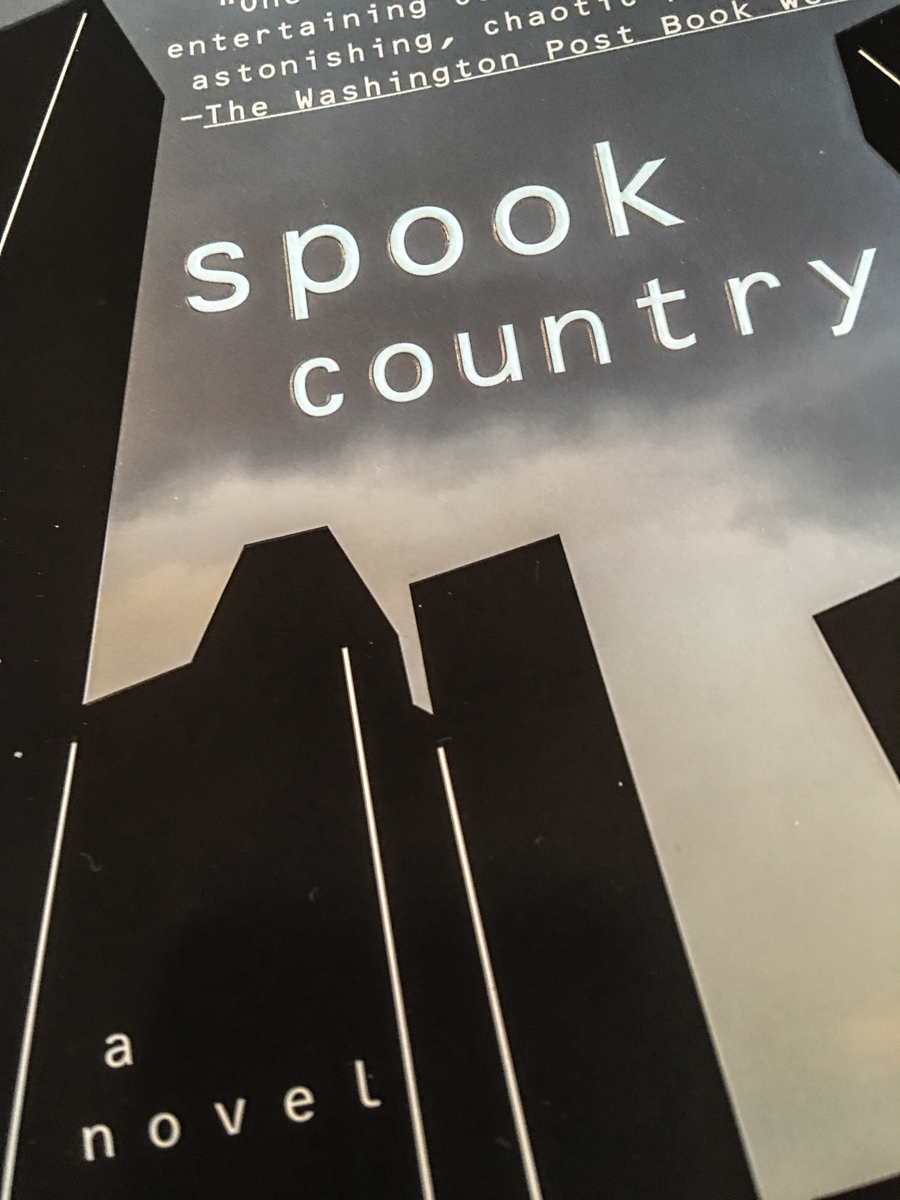

Spook Country / Code Source

Plus que pour d’autres auteurs, les premières lignes d’un livre de William Gibson sont importantes. Il taille au scalpel ses phrases, au laser, au diamant et chaque mot est important. Un auteur qui écrit sans gras. Les premiers mots découpent sans ménagement la porte qui permet d’entrer dans son univers de high-tech at street level » (citation tirée de cet album).

Les premières phrases de Neuromancer (Neuromancien, en français), son premier roman publié en 1984 (et son ouvrage le plus connu à ce jour), sont restées célèbres :

The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.

et les voici traduites par l’inévitable Jean Bonnefoy, le passeur du mouvement cyberpunk à toute une génération à la fin des années 80 en France.

Le ciel au-desus du port était couleur télé calée sur un émetteur hors service.

Alors quand Spook Country (qui n’est pas son dernier roman, mais j’ai du retard sur mon Gibson, désolé) commence comme cela, on est chez soi avec les éléments-clé de l’univers de Gibson : le Japon, l’ordinateur portable, le style lapidaire, le name dropping culturel. Voici le début dans l’édition française parue au Diable Vauvert (et traduit par Alain Smissi) :

Contre son oreille, Hollis Henry entendit le téléphone prononcer deux mots.

– Rausch. Node.

Elle alluma sa lampe de chevet, éclairant la canette d’Asahi pression rapportée le soir précédent du Pink Dot et son PowerBook couvert d’autocollants, fermé et en veille. Elle lui envia son inertie.

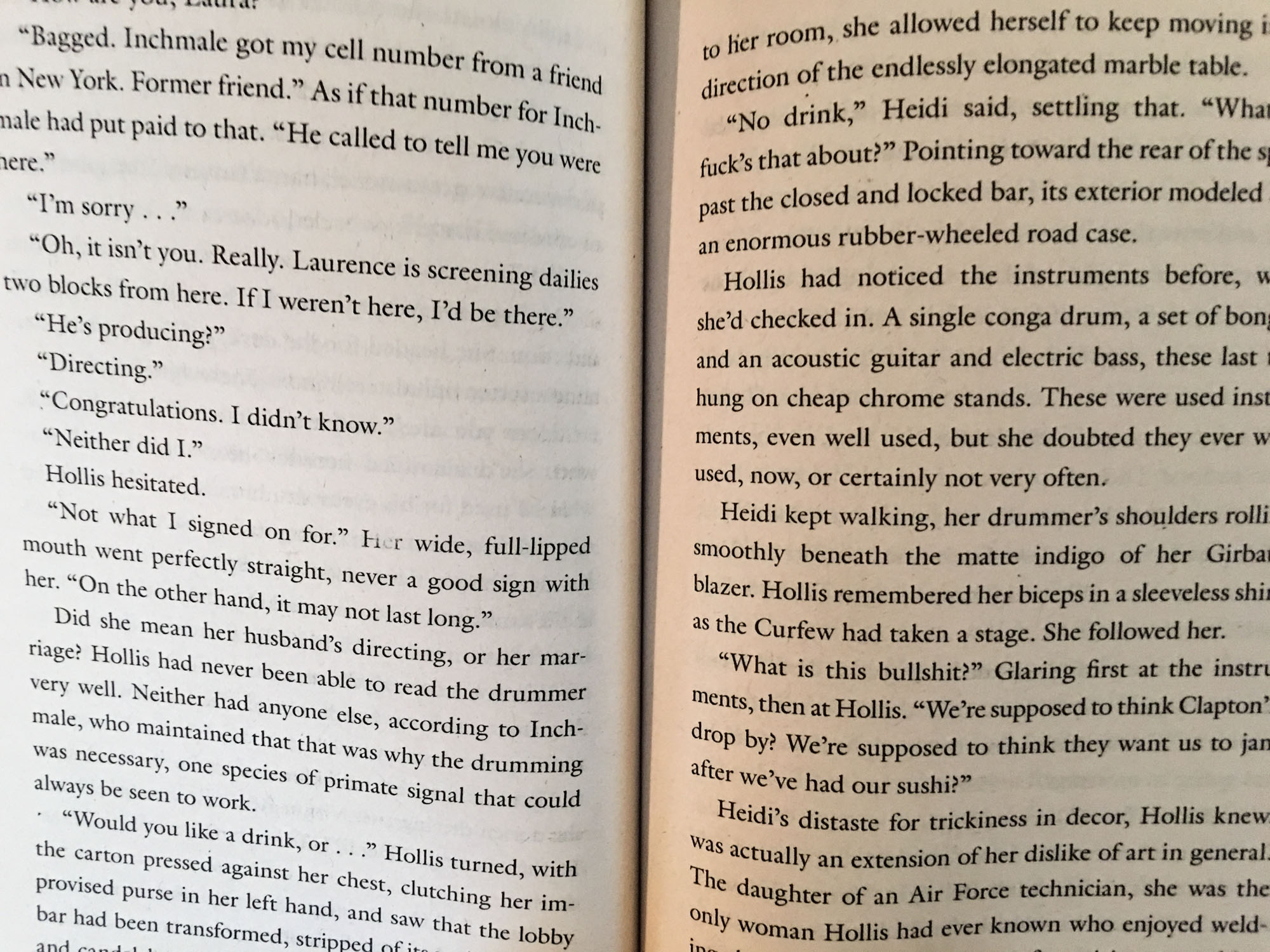

Il vaut mieux se retourner vers la version anglaise dont, je l’espère, vous apprécierez les angles plus aiguisés :

« Rausch », said the voice in Hollis Henry’s cell. « Node, » it said.

She turned on the bedside lamp, illuminating the previous evening’s empty can of Asahi Draft, from the Pink Dot, and her sticker-encrusted PowerBook, closed and sleeping. She envied it.

Sur une trame de polar lente et contemplative, Gibson installe son ambiance particulière où les personnages parlent peu, où chaque mot est lesté de sous-entendus ou de références culturelles. Il décrit beaucoup de choses, dont quasiment une page dédiée au brossage de dents de deux protagonistes. Il faut se laisser faire, se laisser aller dans cette prose qui dissèque l’état d’esprit des Etats-Unis post 11 septembre. Chaque description instille un mystère, une menace planant autour de personnages. Il ne dit pas tout, il laisse dans l’ombre des éléments essentiels qui ne font surface dans l’histoire qu’à la faveur d’un dialogue, il faut être attentif à ce qui se dit !

Sur une trame de polar lente et contemplative, Gibson installe son ambiance particulière où les personnages parlent peu, où chaque mot est lesté de sous-entendus ou de références culturelles. Il décrit beaucoup de choses, dont quasiment une page dédiée au brossage de dents de deux protagonistes. Il faut se laisser faire, se laisser aller dans cette prose qui dissèque l’état d’esprit des Etats-Unis post 11 septembre. Chaque description instille un mystère, une menace planant autour de personnages. Il ne dit pas tout, il laisse dans l’ombre des éléments essentiels qui ne font surface dans l’histoire qu’à la faveur d’un dialogue, il faut être attentif à ce qui se dit !

Trois personnages – une journaliste, un homme de main cubain et duo improbable d’un mercenaire et d’un clochard – cherchent à récupérer le même objet : un mystérieux container. Leurs trajectoires vont bien sûr se rejoindre à la fin à Vancouver, dans la ville où habite Gibson (de nationalité américaine pourtant qui a fuit les EU pour éviter le Vietnam en 72). On reste malgré tout perplexe à la fin, se demandant réellement ce qui vient de se passer… et si vraiment il s’était passé quelque chose.

C’est une écriture en microcircuit. Gibson taille des miniatures d’apparence anodines, voire inutiles, à l’intérieur desquelles circule comme de l’électricité l’esprit des personnages et des lieux. L’essence du livre est invisible, elle traverse les mots. C’est une très étrange impression paradoxale de légèreté et de densité. Ses descriptions sont souvent très concrètes, littérales, posées comme un bloc de métal et pourtant se diffuse de leur solide présence une vie complexe. Une autre façon de décrire son style serait de le comparer au jus de canne, riche en saveurs et huileux, qui réduit jusqu’à ne laisser que l’essentiel condensé en sucre, poudre au goût explosif concentrant les arômes. Extrait :

C’est une écriture en microcircuit. Gibson taille des miniatures d’apparence anodines, voire inutiles, à l’intérieur desquelles circule comme de l’électricité l’esprit des personnages et des lieux. L’essence du livre est invisible, elle traverse les mots. C’est une très étrange impression paradoxale de légèreté et de densité. Ses descriptions sont souvent très concrètes, littérales, posées comme un bloc de métal et pourtant se diffuse de leur solide présence une vie complexe. Une autre façon de décrire son style serait de le comparer au jus de canne, riche en saveurs et huileux, qui réduit jusqu’à ne laisser que l’essentiel condensé en sucre, poudre au goût explosif concentrant les arômes. Extrait :

Il y avait bien un taxi, où le chauffeur paraissait dormir, allongé derrière le volant, et rêver peut-être aux champs d’Azerbaïdjan. Elle passa à côté, une étrange exubérance montant en elle au moment où le vent, sauvage et aléatoire, déferlait sur Sunset depuis Tower Records, comme le sillage d’un appa- reil décollant péniblement.

Elle crut entendre le portier l’appeler, mais ses Adidas trouvèrent au même moment le trottoir brut de Sunset, abstraction pointilliste en chewing-gum noir. Laissant derrière elle la stature monstrueuse du Mondrian aux portes ouvertes, elle remonta la fermeture de son sweat-shirt à capuche. Partant, avait-elle l’impression, moins dans la direction du Standard que vers quelque part, simplement.

L’air était plein de débris de palmes, secs et piquants.

Il y a une sorcellerie à son écriture, un hypnotisme qui me laisse collé à la page… et puis c’est Gibson, alors je sirote la nostalgie du cyberpunk à ses débuts, quand le cyberspace était plus un possible qu’un réalisé, quand ni Google, ni Facebook, ni Wikileaks n’existaient (mais la NSA, oui !). D’ailleurs Gibson le dit lui-même, s’il écrit maintenant dans le monde contemporain, c’est que la réalité a rattrapé sa fiction !

Autour de l’histoire, un fan a même crée un tumblr créant de ce fait, un nouveau type d’écosystème littéraire assez passionnant. Gibson a toujours été en avance…. et dès les premières lignes de ses romans.

PS : et ce titre, bon dieu, ce titre français ! Code Source…