Une rentrée critique

Je vais faire le rabat-joie mais 526 romans pour la rentrée littéraire, est-ce que ce n’est pas beaucoup ? Sans déconner… Non mais je vais devenir vulgaire là. Je sais bien que c’est une tradition, très française d’ailleurs. Je sais aussi qu’il y en a moins qu’avant (on a eu dépassé les 600 romans en septembre). Ce gonflement soudain de la vague de papier est un tsunami dont personne ne ressort vivant – ou si peu car certains s’accrochent aux branches – ni les auteurs, ni les lecteurs, pas vraiment les éditeurs… et encore moins les critiques. Les fameux critiques qu’on aime tant critiquer. Il faut reconnaitre qu’il sont plus facile à lire que l’océan de pages romanesques nouvellement imprimées, car ils ont l’avantage d’être courts – le format d’un article se réduisant à mesure que la capacité d’attention du lecteur est rognée par les écrans – et facilement saisissable. On les empoigne comme une planche de naufragé pour flotter à la surface du cataclysme.

Cet incontinence littéraire généralisée est la conséquence du fonctionnement des maisons d’édition modernes : plus on publie de titres et plus il y a des chances pour qu’un best-seller apparaisse et finance le reste. C’est UN best-seller qui fait vivre la maison d’édition. Il était une époque où Houellbecq signait presque la moitié du chiffre d’affaires de sa maison d’édition. Alors on cherche des auteurs, on les fabrique, on repeint les anciens. Gracq l’a tellement bien dit dans son pamphlet, La littérature à l’estomac, inhabituellement féroce pour cet auteur que j’aime tant : « On voit trop souvent en effet la « sortie » d’un écrivain nouveau nous donner le spectacle pénible d’une rosse efflanquée essayant de soulever lugubrement sa croupe au milieu d’une pétarade théâtrale de fouets de cirque – rien à faire ; un tour de piste suffit, il sent l’écurie comme pas un, il court maintenant à sa mangeoire. »

Gracq compare ailleurs les écrivains, en filant sa métaphore chevaline, à « des jockeys de Grand Prix en train de chevaucher des limaces« .

Le business de la littérature est une énorme machine qu’il faut nourrir en permanence. Continuer à pédaler pour ne pas tomber, jeter du charbon dans la chaudière du train pour accélérer parce que les indiens nous poursuivent ! Alors en plein dans cette rentrée littéraire, nous sommes face à l’annuelle noyade : on nous crache des chefs-d’œuvre à la gueule, on nous tisse des légendes, on érige de si grandes statues à des auteurs mineurs.

Quand je craque devant l’étalage des nouveautés chez le libraire, je suis quasiment toujours déçu. Ma dernière tentative était Aurélien Bellanger avec son Théorie de l’information. Quel ennui. L’homme poursuit sa carrière. Tant mieux. J’ai cependant parfois trouvé des perles, comme Alice Kahn de Pauline Klein, mais c’est rare.

C’est donc avec une grande perplexité que j’observe – comme vous j’imagine – le déferlement des nouveaux romans et, surtout, ce qu’en disent les critiques. Car c’est d’eux dont j’ai envie de parler, et surtout de lire pour, au moins, rigoler un peu en battant des bras dans l’eau. Gracq encore :

« Le critique, lui, n’en veut pas démordre : coûte que coûte il découvrira, c’est sa mission – ce n’est pas une époque comme les autres – chaque semaine il lui faut quelque chose à jeter dans l’arène à son de trompe : un philosophe tahitien, un graffiti de bagnard.«

Saisissons-nous donc du hors-série de Livres hebdo, fort justement intitulé : « Le guide de la rentrée« . Dictionnaire de synonymes et celui des superlatifs à portée de main, les critiques ont pour mission de nous donner envie de lire. Alors ils battent des bras pour attirer notre attention. J’ai relevé quelques citations. Commençons fort avec : « C’est assez magistral en même temps que profondément moral puisque sollicitant de son lecteur de se montrer lui aussi à la hauteur. Comme son héroïne dont le refuge se dresse au-dessus du vide, elle prend un risque, un risque magnifique. Un risque nécessaire. » Ta ta soin ! (à propos de Le Grand Jeu, de Céline Minard.) Relisons-cela à haute voix pour bien saisir toute la grammaire bancal et le rythme asthmatique de cette prose approximative, jetée sur un portable MacBook Air par une pigiste tirant à la ligne. Comment un livre peut-être « assez magistral« . Il l’est ou ne l’est pas ? Et puis ce poncif du « risque magnifique« …

Suivant. « Gabriel évolue tel un Petit Poucet, chassé des sentiers de l’enfance. Il doit avancer malgré « ses rêves froissés« » (à propos de Petit Pays de Gaël Faye). Ah le Petit Poucet perdu dans la forêt de l’enfance…

Je passe sur la longue interview de Régis Jauffret, que je n’ai jamais réussi à lire. J’ai essayé. Je le jure. Je respecte les pontes de la nomenklatura littéraire française. Certains sont même assez lisibles. Vraiment. Clémence Picot est encore dans ma bibliothèque, le dos impeccable de l’édition de poche intact sauf quelques pliures correspondant aux douze premières pages. Lire Jauffret ressemble pour moi à l’ingestion forcée de bière tiède dans laquelle on a oublié de mettre les bulles et l’alcool. C’est pas mauvais. Mais c’est pas très bon non plus.

Et ça ! « Le monde comme il va, comme il peut. Et nous dedans, si joliment perdus… » (À proposé de La Succession de J.P. Dubois). Il existe donc, à mon grand étonnement, des critiques de littérature capables d’écrire ce genre de cliché frotté jusqu’au métal par le côté grattant de l’éponge de la langue vivante : « le monde comme il va« .

Je suis encore tout abasourdi par l’audace, très probablement avant-gardiste, de cette plume.

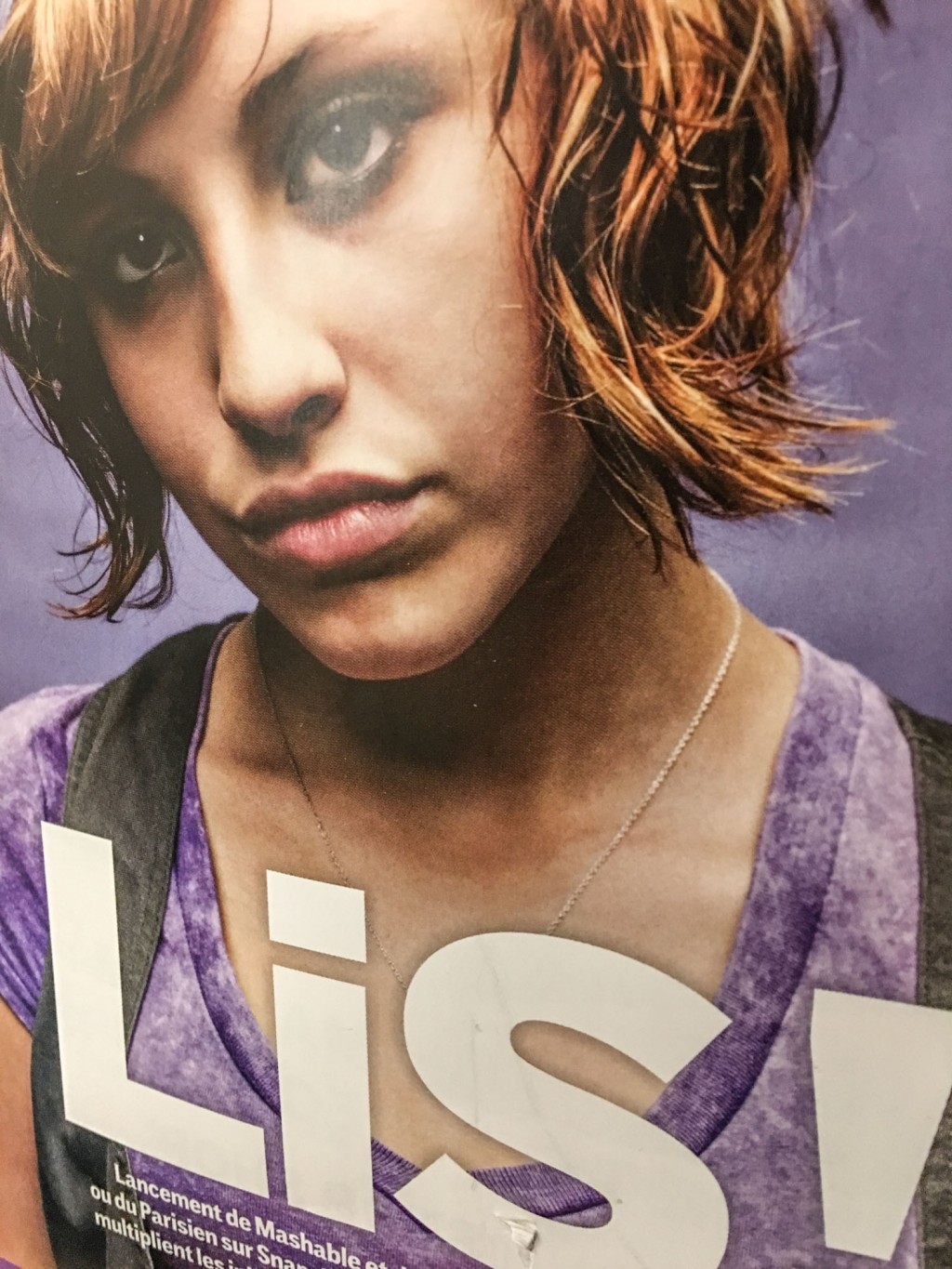

Ici, je vous offre, sur un plateau, la palme de l’abscons : « … un ambitieux premier roman, une charmante polyphonie à la sensualité hiératique » (À propos de L’éveil de Line Papin). Je ne dis pas que, dans ma carrière de journaliste et de blogger je n’ai jamais succombé à cette facilité. Je ne dis pas que je n’ai jamais cédé à la tentation d’associer ces grands mots – ceux qui sonnent comme des trompettes – avec l’incertaine colle de l’ambition, mais quand même : « sensualité hiératique« , pffff…

Je vous passe les oxymores moribonds (« une allégresse noire et réjouissante« , à propos de Amour Monstre de Katherine Dunn), les déclarations métaphysiques (« une magnifique réflexion sur l’idée de perte, et ce que peut la fiction. Pas grand-chose, sinon traduire l’impermanence même du vivre » (à propos de Crue de Philippe Forest) – mon correcteur orthographique me propose le mot imperméable à la place d’impermanence !), les tautologies qui ne mangent pas de pain (« Anastasia s’inscrit dans la lignée des héroïnes qui cherchent un chemin vers elles-mêmes« , à propos de Soyez imprudents les enfants de Véronique Ovaldé) ou les chroniques au titre de roman (la critique de L’enfant qui mesurait le monde de Metin Adriti s’intitule : La possibilité d’une île).

Dans ce vertige de mots sabotés, d’auto-références et de paresses d’écriture, j’en viens à me demander si les critiques ne font pas semblant de mal écrire pour laisser aux auteurs dont ils parlent et dont ils font la promotion, le privilège réservé de bien écrire. Lisons les auteurs. Mêmes les mauvais. Chevauchons les limaces. Tout sauf ce tout petit robinet intellectuel qui fuit.

PS : j’ai trouvé cette phrase dans le charmant et surprenant roman de feu Frédéric Berthet, Daimler s’en va : « Il y a à peu près autant de ressemblances entre un artiste et un critique qu’entre un mérou et le directeur d’un institut océanographique ».